प्रश्नकर्ता: प्रकृति मनुष्य के साथ भेदभाव क्यों करती है? किसी को बलवान पैदा करती है, किसी को कमज़ोर; किसी का दिमाग जन्म से तेज़ होता है, किसी का मंद होता है।

आचार्य प्रशांत: प्रकृति को तुम्हारी चेतना से कोई मतलब नहीं है, वो शरीर-भर पैदा कर देती है; और शरीर भी वो भाँति-भाँति के पैदा करती है, जैसे वो प्रयोग कर रही हो। जब तुम देखते हो कि एक पेड़ ऊँचा निकल गया और एक पेड़ टेढ़ा होकर के छोटा-सा रह गया, तो तुम कहते हो क्या कि प्रकृति ने भेदभाव किया? तब तुम कह देते हो, “ये विविधता है, डाइवर्सिटी है।“ एक छोटा फूल है, एक बड़ा फूल है, तब क्या तुम कहते हो “अन्याय हुआ है”? तब क्या बोलते हो? “ बायो-डाइवर्सिटी (जैव-विविधता)।“

इन्सान एक छोटू रह गया बिलकुल एकदम, इतना-सा, और एक बड़ा हो जाए, तब तुम कहते हो “नाइंसाफी-नाइंसाफी”? बायो-डाइवर्सिटी है, और क्या है? बायोडाइवर्सिटी है, और कुछ नहीं। अफ्रीकन हाथी जो होता है, उसके कान देखो, और अपना जो देसी है वो छोटू रह गया; कहने को हाथी है, और उसके कान अफ्रीका वाले के आधे नहीं होते। अफ्रीका वाले के दाँत देखे हैं? टस्कर कहलाने का हक़दार सिर्फ़ वही है; और देसी के? तब तो कहते हो, “नहीं-नहीं, दो अलग-अलग चीज़ें हैं, दो अलग स्पीशीज़ (प्रजातियाँ) हैं।“ वैसे ही है भाई!

न्याय वगैरह चेतना के शब्दकोश की बातें हैं। न्याय कहाँ पाया जाता है? चेतना के शब्दकोश में; प्रकृति में न्याय-अन्याय कुछ नहीं होता। हिरण को शेर खा गया, बताओ क्या न्याय है? छोटी मछ्ली को बड़ी मछ्ली खा गई, न्याय कहाँ है? प्रकृति में न्याय नहीं होता; प्रकृति में बस एक व्यवस्था है, एक विधि है, वहाँ न्याय तलाशना मूर्खता है। न्याय की बात इन्सान की चेतना करती है; जितनी ऊँची चेतना होगी, उतनी न्याय की बात करेगी। और न्याय का फिर अर्थ होता है - जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए उसको वहाँ रखना, नीची चीज़ को नीचे रखना और ऊँची चीज़ को ऊँचे रखना। जहाँ से ये शब्द आया है न, ‘न्याय', वहीं से एक शब्द आया है ‘संन्यास' भी। ‘न्य’ अर्थात् रखना, जो चीज़ छोड़ देने लायक है उसे छोड़ दो, जो चीज़ उठा कर ऊपर रख देने लायक है उसको उठा कर के ऊपर रख दो; संस्कृत की मूल-धातु है, वहाँ से। तो इन्सान की वर्णमाला में, शब्दकोश में न्याय आता है; प्रकृति में न्याय कुछ नहीं है, कोई न्याय नहीं है।

नदी बह रही थी, बड़ा पत्थर था, वो नहीं बहा, छोटा पत्थर बह गया, न्याय क्या है? मैं बैठा हूँ, यहाँ देवा (एक स्वयंसेवक) बैठे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमें कोई आकर के वायरस (विषाणु) लगा गया, न्याय क्या होता है? कुछ नहीं, बात ही बेकार है न्याय की। हमारे दो ही हाथ क्यों हैं, छह हाथ क्यों नहीं हैं? ऐसा ही है बस। बुद्ध से पूछो, वो क्या बोलेंगे? “तथाता, दैट्स द वे इट इज़ , ऐसा ही है। इसमें ज़्यादा बहस मत करो, *दैट्स द वे इट इज़*।“ प्रकृति में यही चलता है, वहाँ न्याय नहीं चलता। शेर कूदा हिरण पर और खा गया, बुद्ध ने क्या बोला? “ऐसा ही है, बस ऐसा ही है, यहाँ ऐसे ही है।“

न्याय शब्द अगर तुम्हारे लिए प्रासंगिक हो रहा है, अगर तुम्हारे भीतर अब आग-सी उठती है, बुरा लगता है कि इतना ग़लत क्यों हो रहा है, तो बहुत अच्छा हो रहा है। नकार उठ रहा है न तुम्हारे भीतर? तुम नकारना चाहते हो कुछ चीज़ों को? बहुत अच्छी बात है, नकारो, आगे बढ़ो, ऊपर बढ़ो। जो नकारेगा नहीं वो फँसा रहेगा; फँसे हुए पंछी को पिंजड़े को और जाल को नकारना ही पड़ेगा। नकार माने काट, नकार माने आग। जो नकारेगा नहीं, उसके साथ ऐसे ही कुछ भी हो जाएगा, जैसे प्रकृति में किसी के साथ कुछ भी हो जाता है।

अभी बारिश हो गई, यहाँ न्याय बताओ? बारिश क्यों हो गई? पता नहीं किसी की शादी थी, वहाँ बंटी और बबली चिपकने को तैयार पड़े थे, बारिश कर दी, ये नाइंसाफी नहीं है? गीला होने से पहले ही गीला कर दिया। न्याय कहाँ है प्रकृति में? बारिश क्यों हुई? व्हाइ डिड द चिकन क्रॉस द रोड (मुर्गी सड़क पर क्यों दौड़ी)? न्याय कहाँ है? न्याय बताओ! जो समझ जाएँगे कि ऐसा ही है यहाँ सब-कुछ, वो फिर जो कुछ चल रहा होता है न, उससे तादात्म्य, माने आइडेंटिफिकेशन नहीं रखते। वो कहते हैं, “जो कुछ चल रहा है ये ऐसे ही है, और हम ऐसे ही नहीं जीना चाहते। हमें बेहतर होना है, हमें उठना है। हमें वो खेल नहीं खेलना जिसमें शेर हिरण को खाता है और फिर बुढ्ढा होकर के भूखा मर जाता है।“

शेर की मौत जानते हो बहुत दर्दनाक होती है; बूढ़े शेर की मौत, वो बिना खाए मरता है, स्टार्वेशन (भुखमरी) से मरता है। क्योंकि बूढ़ा हो गया अब, खाना तो पाएगा नहीं, तो एक बार में नहीं मरता, महीनों में मरता है; एकदम हाड़ हो जाता है फिर मरता है। तुम्हारे भीतर एक नकार, एक आग उठनी चाहिए, कि “प्रकृति अगर ऐसा जीवन मुझे देना चाहती है तो मैं ऐसे जियूँगा नहीं। मुझे ये शेर, हिरण और फिर बूढ़ा होकर कमज़ोरी से मर जाने वाला जीवन नहीं चाहिए! इन्सान हूँ मैं, मेरे पास एक चेतना है, कुछ बेहतर होना है, कुछ ऊँचा होना है मुझे।“

यही सब नहीं बोल देना है कि — लोगों के तर्क आते हैं न — “देखिए जितने हिंसक पशु होते हैं न, माँसाहारी, उनके पास नुकीले दाँत होते हैं। हमारे पास भी नुकीले दाँत हैं, तो हम बकरा चबाएँगे, भैंसा चबाएँगे।“ अरे फूहड़! जाहिल! क्या तर्क दे रहे हो? शेर नंगा भी घूमता है, नंगे काहे नहीं घूमते, कच्छा काहे को डाला? जिस तर्क से बोलते हो कि हम वो सारे काम करेंगे जो प्रकृति में होते हैं, उस तर्क से सबसे पहले तुम्हारा कच्छा नीचे उतरना चाहिए। जिस शेर को बताते हो कि “शेर के नुकीले दाँत हैं तो माँस खाता है, हमारे भी नुकीले दाँत हैं”, शेर को कभी चड्डी पहने देखा? तो ऐसे जितने घूम रहे हैं, सबसे पहले तो इनका चड्डा फाड़ दो। जब तुम प्रकृतिवादी ही हो, तो जाकर पेड़ पर रहो न, यहाँ शहर में क्या करने आए हो? शेर शहर में रहता है क्या? शहर में रहता भी है तो चिड़ियाघर में रहता है, पिंजड़े में।

ये जितने भी हैं जो बोलते हैं कि प्रकृति में तो माँसाहार होता है, इनको सबसे पहले कहाँ डालो? चिड़ियाघर में डालो, पिंजड़े में डालो; क्योंकि शेर तो शहर में जब भी आएगा तो उसे तो पिंजड़े में ही रखा जाएगा, तुम्हें घर किसने दे दिया? और शेर को स्कूल (विद्यालय) भेजा जाता है? और मिसेज़ (श्रीमती) शेर टॉयलेट (शौचालय) तलाशती हैं जब सड़क किनारे उसको पेशाब आता है तो? पर तुम्हें तो बहुत बुरा लग जाएगा अगर तुम्हारी श्रीमती जी सड़क पर बैठ कर के मूत्र-त्याग कर दें तो! क्यों भाई, प्रकृति में तो यही सब चलता है, जहाँ मिले वहीं पर बरसा दो। तब तुम काहे को कहते हो कि “हम तो सभ्य लोग हैं, हमें टॉयलेट चाहिए“? तब काहे को स्वच्छ-भारत अभियान चल रहा है? तुम्हें तो प्रकृति में जीना है न? प्रकृतिवादी हो।

आते हैं बहुत, कहते हैं कि “हमारे पुरखे थे न, वो सब माँस खाते थे, तो हम भी खाएँगे।“ तुम्हारे पुरखे तो नंगे भी रहते थे और उनके पास भाषा भी नहीं थी, और एक-दूसरे को मार कर खाते थे; और एक आदमी की पाँच पत्नियाँ होती थीं, और एक पत्नी दस के साथ सोती थी। पहले तो ये सब भी चलता था; प्रकृति में तो ये खूब चलता है। तुमने क्यों फिर अपने लिए एक ऊँची चेतना की व्यवस्था बनाई है? प्रकृति की ही बात करो न! प्रकृति में कोई चेतना नहीं, कोई समझदारी नहीं, तुम्हें समझ में जीना है भाई! तुम इंसान हो, शेर वगैरह का उदाहरण देना बंद करो; बेवकूफ़ी लगती है। कुतर्क देने वाले मोबाइल फ़ोन में टाइप करते हैं कि "हम वो सब करेंगे जो प्रकृति में होता है"; मोबाइल फ़ोन पर टाइप कर रहे हैं कि हम तो वही सब करेंगे जो प्रकृति में होता है। शेर भी ट्वीट करता है? अभी तो ट्वीट भी तुम्हें ठीक से करनी आई नहीं न, वैसे ही ट्वीट करते हो जैसे जंगल में होगी।

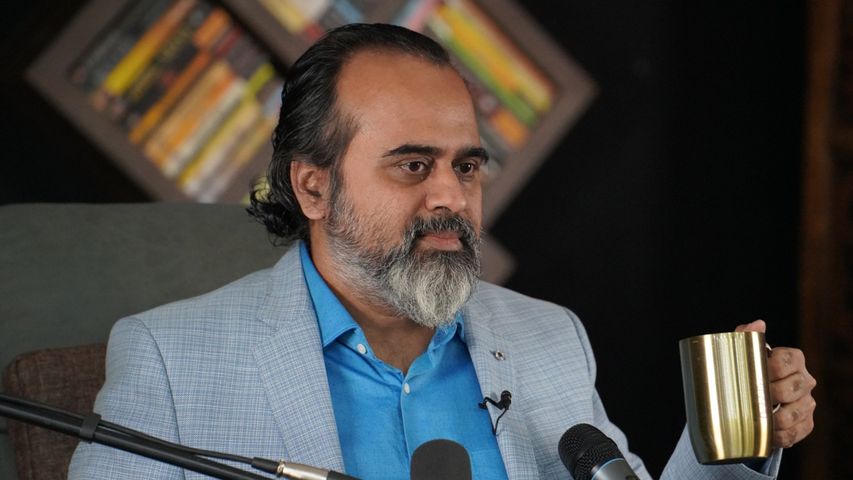

(ख़ुद को हुई बीमारी के विषय में कहते हुए) देखो बेटा! कोरोना हो जाए या कुछ हो जाए, हमको तो जो बोलना है वो तो बोलेंगे। इस उम्मीद में मत रहना कि अब ऐसे ही लुचुर-पुचुर हो गए होंगे; खाँस ही रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं कुछ हो रहा।

प्र: प्रकृति का निर्माण किसने किया और क्यों?

आचार्य: प्रकृति के भीतर हैं सारे निर्माण, प्रकृति का निर्माण किसी ने नहीं किया है, प्रकृति बस प्रतीत होती है।

देखो भारत में हमारे जानने वालों ने इसे ऐसे कहा कि निर्माण का संबंध परिणाम से होता है। मैं कहूँ कि मैं इन दो प्यालों को लूँ और फ़िर इन दोनों को जोड़ कर, मोड़ कर कुछ बना दूँ, तो वो एक नया निर्माण कहलाएगा न? वो निर्माण परिणाम होगा मेरे किसी कर्म का। तो जो एक सच्चाई है, उसको बोलते हैं ‘ब्रह्म’, और ये जो जगत है—जगत माने प्रकृति समझ लो—प्रकृति ब्रह्म का परिणाम नहीं है। परिणामवाद को हमारे ऋषियों ने ख़ारिज किया है, उन्होंने विवर्तवाद कहा है। उन्होंने कहा, “ये (प्रकृति) प्रतीत होता है, ये परिणाम नहीं है।“ कुछ हुआ नहीं है वास्तव में, परिणाम तो तब कहोगे जब कुछ वास्तव में हो गया। निर्माण कर दिया, कोई चीज़ कर दी, तो तुम कहोगे कि, "देखो ये परिणाम निकला।" ना, वो परिणामवाद को उपनिषद् ख़ारिज करते हैं, वो कहते हैं कि “ये लगता है कि ये सब-कुछ है, ये वास्तव में है नहीं, बस ये धोखा है जो तुम्हें लग रहा है। कोई चीज़ दुनिया में ऐसी है जैसी तुम्हें लगती है? थोड़ा-सा पास जाओ, उसकी तहक़ीक़ात करो, वो है ही नहीं!“

तो तुम पूछ रहे हो, “प्रकृति का निर्माण किसने किया?” इसमें तुम्हारी एक मान्यता, एक अज़ंप्शन है, कि ये तुम्हें जैसा दिख रहा है ऐसा है। तुम कह रहे हो, “ये ऐसा तो है ही”, फिर पूछ रहे हो, “अच्छा इसे ऐसा बनाया किसने?” अरे! बनाया किसने वाली बात बाद में करेंगे, पहले ये तो देखो क्या ये ऐसा है भी? जितना तुम खोजने निकलोगे "क्या ये इतना ऐसा है भी?” उतना तुम्हें पता चलेगा ये ऐसा है ही नहीं; जब ऐसा है ही नहीं, तो बनाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। कोई चीज़ हो तब न पूछेंगे कि उसको बनाया किसने। जो चीज़ एकदम मायावी हो, कि उसके जितना निकट जाओ उतना रंग बदलती हो, कुछ-का-कुछ हो जाती हो, तो क्या पूछें किसने बनाया? हमें तो ये भी नहीं पता चल रहा कि ये चीज़ है भी कि नहीं है।

अब जैसे तुम्हें कोई धोखा दे रहा हो, कि "हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं", और तुम सवाल ये पूछो कि इसके मन में प्यार का निर्माण किसने किया, तो मैं कहूँगा, “है भी?” हो तो बताएँ न, कि किसने निर्माण किया; जो चीज़ है ही नहीं, उसका निर्माण कौन करेगा? वो लग रहा है, वो विवर्तवाद है, माने? प्रतीत हो रहा है; है नहीं। ये प्रकृति भी ऐसी ही है, प्रतीत तो खूब होती है; है नहीं। जो चीज़ सिर्फ़ प्रतीत होती हो, उसके निर्माण की क्या बात करें? जो सिर्फ़ प्रतीत होता है, उसमें तो यही देख सकते हो कि “बेटा! तुम लगते हो, तुम हो नहीं।“ जो कुछ भी जैसा लगता है, है ही नहीं, तो तुम कहोगे, “अच्छा! जैसा लगता है, वैसा नहीं, तो कुछ और होगा, किसी और तरीके का होगा। अच्छा ठीक है!“

पहले ‘अ' लगता था, तुमने खोजा तो अब ‘ब’ जैसा लग रहा है; है वो ‘ब' जैसा भी नहीं, तुम और उसके निकट जाओगे तो पता चलेगा ये ‘स' है। तुम कहोगे, “देखो, अब पता चल गई सच्चाई, ये क्या है? ‘स' है।“ ये ‘स' भी नहीं है, और पास जाओगे तो कुछ और निकलेगा, तो तुम्हें क्या बताएँ कि किसने बनाया? अरे! कुछ हो तब न किसी ने बनाया! जो सामने है वो तो बस ऐसा ही है कुछ, जो कभी ऐसा है, कभी वैसा है, कभी पलटता रहता है; पता नहीं है कुछ है भी कि नहीं है। हो सकता है उसकी बात करने से पहले अपनी बात करें, कि हम कैसे हैं जिसको बार-बार धोखा हो जाता है कि ये कुछ है: यही अंतर है भारतीय-दर्शन में और पाश्चात्य-दर्शन में।

तुम किसी भी दार्शनिक विचारक को उठा लो पश्चिम से, वो सब बातें कर रहे होते हैं — “अच्छा ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा क्यों है? दुनिया ऐसी क्यों है? व्यवस्थाएँ ऐसी क्यों है? जनतंत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? व्यक्ति और व्यक्ति का रिश्ता क्या है? एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण क्यों करता है?” — ये सब बातें पाश्चात्य-दर्शन में आती हैं; भारत ऐसी बातों पर हँसता है, भारत हँसा है ऐसी बातों पर। वो कहता है, “ये सब जो बाहर लग रहा है कि चल रहा है, वो किसको लग रहा है? वो तुम्हें लग रहा है, पहले अपना दिमाग तो ठिकाने लाओ। बाहर क्या समस्या है या बाहर क्या चल रहा है उसकी बात बाद में करेंगे, सबसे बड़ी समस्या तो तुम्हारा खोपड़ा है!”

मेरी आँख खराब हो और मुझे दिखाई दे रहा हो कि ये पाँच नहीं अट्ठारह उँगलियाँ हैं, और मैं बात करूँ कि इन अट्ठारह उँगलियों में क्या समस्या है, तो ये बात कितनी उचित है? तो मुझे क्या ठीक करना होगा पहले? अपनी आँखें ठीक करनी होंगी न! तो भारत ने कहा: अपनी आँखें ठीक कर लो! और जिनकी आँखें ठीक हो गईं, वो फिर दुनिया को न जाने कैसे देखते हैं, कहते हैं, “है भी, नहीं भी है”, बहुत हँसते हैं और बड़ा मज़ा करते हैं; यही अध्यात्म का आनंद है। जिनकी आँखें ठीक नहीं हुईं हैं, वो दुनिया में दु:ख-ही-दु:ख पाते हैं; उन्हें लगता है वो बहुत सुखी हैं, पर भीतर से बहुत कलप रहे होते हैं; पर चूँकि ऐसा प्रतीत होता है कि वो सुखी हैं, इसीलिए उनका झूठा सुख देख कर के न जाने कितने दूसरे होते हैं जो फँस जाते हैं। वो कहते हैं, “देखो, ये सुखी हैं, हम भी वही सब-कुछ करेंगे जो इन्होंने किया, हम भी सुखी हो जाएँगे।“

अरे भाई! वो ‘अ' है, जो अभी पास जाकर देखोगे तो ‘ब' हो जाएगा; और ‘ब' पर भी निश्चित मत हो जाना, वो ‘ब' भी अभी ‘स' हो जाएगा।

प्र: फिर तो वायरस भी सच में नहीं है, तो फिर क्यों चिंता करें?

आचार्य: बिलकुल मत चिंता करो, क्योंकि जैसे वायरस मिथ्या है वैसे ही वो वायरस जिस तुम्हारे शरीर को लगेगा, वो भी मिथ्या है। वायरस को तब मिथ्या बोलना जब अपने शरीर को मिथ्या बोलना शुरू कर दो, क्योंकि वायरस और शरीर तो एक हैं, उनका रिश्ता है, एक ही तल पर हैं वो। ऐसे नहीं चलेगा कि अपने शरीर को तो असली बोल रहे हो, और यहाँ स्मार्ट बनने के लिए आचार्य जी को बोल दिया, “ सर (महोदय), फिर तो वायरस भी मिथ्या है।“

वायरस उतना ही मिथ्या है जितना तुम्हारा तुम्हारे लिए ये शरीर मिथ्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये शरीर मिथ्या है; मैं कह रहा हूँ, “तुम्हारे लिए जितना शरीर मिथ्या है।“ जिस दिन तुम्हारे लिए तुम्हारा शरीर मिथ्या हो गया, उस दिन तुम्हारे लिए वायरस भी मिथ्या हो जाएगा; और जिस दिन तक तुम्हारे लिए तुम्हारा शरीर मिथ्या नहीं हुआ है, उस दिन तक इस तरह की फ़ालतू बातें करो मत! ये ऐसी ही बात होगी कि “ये कपड़ा तो मिथ्या है, पर ये कपड़ा जिस शरीर के ऊपर है वो शरीर मिथ्या नहीं है” - ऐसे नहीं चलेगा। कि जाकर के किसी दुकान से कपड़ा उठा लाए, बिना उसको पैसा दिए, और वो पूछ रहा है कि, "कपड़े के पैसे काहे नहीं दिए?" तो बोल रहे हो कि कपड़ा तो मिथ्या है। तो वो एक चाँटा मारेगा और बोलेगा कि “कपड़ा मिथ्या है, पर जिस शरीर पर कपड़ा डालते हो वो भी मिथ्या होगा न?” या ऐसा हो जाएगा कि तुम तो मिथ्या नहीं हो, लेकिन जिस कुर्सी पर बैठे हो वो मिथ्या है? तुम तो मिथ्या नहीं हो—तुम माने तुम्हारा शरीर — लेकिन जो कपड़ा डाल कर बैठे हो वो मिथ्या है? जब मिथ्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, एक-साथ होंगे।

तो वायरस को मिथ्या उसी दिन बोलिएगा जनाब, जिस दिन आप अपने शरीर को और अपने फेफड़ों को ही मिथ्या बोलना शुरू कर दें। वायरस को मिथ्या उसी दिन बोलिएगा जिस दिन ऑक्सीजन का स्तर पैंसठ और सत्तर हो रहा हो और आप मुस्कुरा कर—आपकी चेतना ऐसी हो गई हो कि आप मुस्कुरा कर कह पाएँ, "सब मिथ्या है।" जिस दिन ऐसे हो जाना, उस दिन कह देना कि “ये कोविड, जो ये वायरस है, कोरोना, मिथ्या है।“ अगर ऐसे हो अभी कि जब ऑक्सीजन पैंसठ और सत्तर होगी तब डर के मारे हाँफने लगोगे, तो मत बोलो वायरस को मिथ्या! अध्यात्म को उन जगहों पर मत घुसेड़ो जिन पर घुसेड़ने की अभी तुम्हारी क्षमता नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वायरस मिथ्या नहीं है, मैंने कहा वायरस मिथ्या ज़रूर है, पर सिर्फ़ उनके लिए जिनके लिए उनका शरीर भी मिथ्या हो गया; ये शर्त है। जब ये शर्त पूरी कर लेना तब कहना, “ये वायरस मिथ्या है।“