व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः॥१.३०॥

व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्ति दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व, अनवास्थितत्व, ये नौ जो कि चित्त के विक्षेप हैं। वे ही विघ्न हैं।

~ समाधि पाद, पतंजलि योग सूत्र

प्रश्न: आचार्य जी, नमन। संशय, प्रमाद, और आलस्य में क्या सम्बन्ध है? मैं हमेशा संशय में रहता हूँ। मुझे, हर व्यर्थ के काम में कोई संशय नहीं होता, परन्तु सही काम में संशय, आलस, प्रमाद, सभी आ जाते हैं।

कृपया मार्गदर्शन करें।

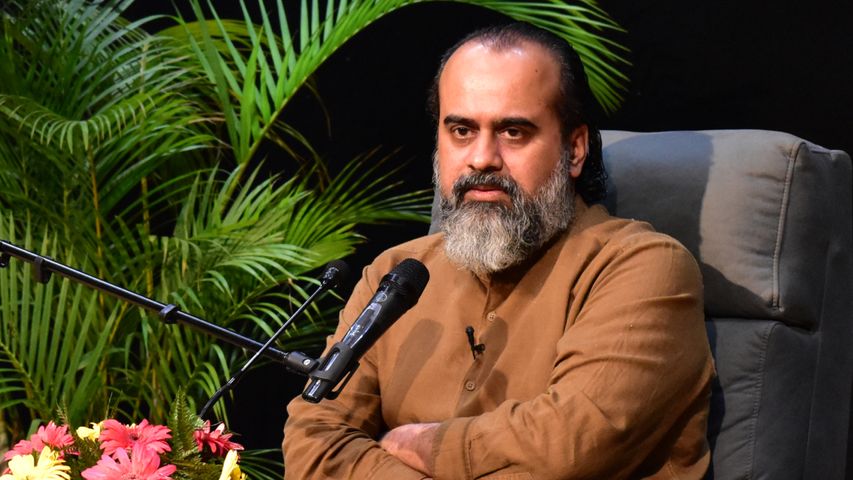

आचार्य प्रशांत जी:

संशय, प्रमाद, आलस में सम्बन्ध जड़ का है। जैसे किसी पेड़ की तीन टहनियों में तुम पूछो कि – “सम्बन्ध क्या है?” तीनों सम्बन्धित हैं जड़ से। तीनों की जड़ एक है, ये सम्बन्ध है। तीनों हैं हीं इसीलिए, ताकि तुम मुक्ति से दूर रहो। व्यर्थ काम की ओर तुम न बढ़ना चाहो, उसको आलस्य, या प्रमाद, नहीं कहते। आलस्य या प्रमाद का सम्बन्ध सदा सार्थक काम से है।

जिस अर्थ में, अध्यात्म में ये तीनों शब्द प्रयोग होते हैं, वो हम ठीक से समझते नहीं।

आलस, मन की वो तामसिक अवस्था है, जिसमें मन मुक्ति की ओर अग्रसर नहीं होना चाहता। ‘मुक्ति’ की ओर अग्रसर नहीं होना चाहता, तब कह सकते हो कि मन आलसी है।

और इधर-उधर के छिटपुट काम करने- टिंडा खरीदने जाना है, मन नहीं कर रहा है, बिस्तर पर पड़े हैं – इसको ‘आलस’ नहीं कहते। ये तो हो सकता है ‘वैराग्य’ हो। कि – घर में तुमको धक्का मारा जा रहा है कि – “जाओ, टिंडा, भाजी लाओ।” और तुम कहो, “कौन जाए?” और फ़िर तुम सोच रहे हो कि – ‘हम बड़े आलसी हो गए।” ये आलस्य नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि वैराग्य हो।

‘आलस्य’ सिर्फ तब है, जब तुम मुक्ति की ओर आगे न बढ़ो। तब आलस है। ‘प्रमाद’ कब है? जब तुम मुक्ति की ओर बढ़ने के साधन की ओर देखकर भी, उसकी अवहेलना करो।

तो ‘आलस’, और ‘प्रमाद’ बहुत निकट के शब्द हैं। आलस का मतलब है – मन बनाना कि आगे बढ़ना ही नहीं है। और ‘प्रमाद’ का मतलब है – बढ़ने का तरीका उपलब्ध है, सामने है, पर तुम उसकी अनदेखी कर रहे हो।

इसी तरह से ‘संशय’ है।

झूठ पर तुम्हें शक हो रहा है, वो ‘संशय’ नहीं कहलागा। अपने लड़के को तुमने पकड़ लिया, और उससे पूछ रहे हो, “सच, सच बता, कहाँ था इतनी देर तक?” ये ‘संशय’ नहीं कहलाएगा। सच पूछो तो इसका नाम ‘जिज्ञासा’ है। ‘संशय’ है कि – जब झूठ सामने है, तो भी उसे ‘झूठ’ न बोलो। और सत्य को अभिस्वीकृति न दो। जब तुम झूठ की पोल खोलने को आतुर हो, तो उसको ‘संशय’ नहीं कहते। वो कहलाती है, ‘जिज्ञासा’। ‘संशय’ सिर्फ़ तब है जब सत्य उपलब्ध है, लेकिन तब भी तुम ज़िद कर रहे हो, अड़े हुए हो, कि – ‘इसको तो हम मानेंगे नहीं।”

सत्य बिलकुल उपलब्ध है, प्रत्यक्ष है, फ़िर भी तुम उसे अस्वीकार कर रहे हो, कुछ-न-कुछ बहाना, कुछ-न-कुछ तर्क खड़ा कर रहे हो, इसको कहते हैं ‘संशय’।

ये शब्दों के जो आध्यात्मिक अर्थ हैं, वो बता रहा हूँ। समझ रहे हो?

फ़िर प्रश्न में आगे कह रहे हैं कि – “सही काम में आलस्य, संशय, प्रमाद, तीनों ही आ जाते हैं।” सही में आते हैं, तभी तो – आलस्य, संशय, प्रमाद – कहलाते हैं। ग़लत के खिलाफ अगर आलस करो, तो वो आलस थोड़े ही है, फ़िर तो वो विवेक हो गया। जो आदमी गलत काम को, आलस करके टाल दे, उसको आलसी कहोगे क्या? ग़लत काम करने जाना था, और उसने कहा, “कौन करे?” तो उसको कहोगे – “आलसी?” ये विवेकी है।

सत्य को जो टाले, वो कहलाता है – ‘आलसी’।

और सत्य को क्यों टाला जाता है? हमने कहा कि वजह है – जड़। वजह है – मूलवृत्ति। और मूलवृत्ति अहम की है – बने रहना। समय में बने रहना। ‘अहम’ मतलब – समय बना रहे। परिवर्तन होते रहें, मनोरंजन होता रहे। ‘समय’ माने – परिवर्तन। ‘परिवर्तन’ माने – मनोरंजन। कुछ-न-कुछ नया सामने आता रहेगा, मन लगा रहेगा। सत्य सामने आ गया, तो आखिरी हो जाएगा। अब कुछ बदल ही नहीं सकता।

तो अहम डरता है – “बड़ी बोरियत होगी। ऊब ही जाएँगे न।” झूठ तो पचास हज़ार तरह का होता है। मन लगा रहेगा – अब एक दृश्य आ रहा है, अब दूसरा दृश्य आ रहा है। फ़िर तीसरा आ रहा है, फिर चौथा। सब जितने आ रहे हैं क्रम से, सब झूठे हैं, पर बदल तो रहे हैं। कुछ नया तो हो रहा है – “आ हा हा! अब ये हुआ, अब ये हुआ।”

सत्य – अहम को लगता है कि सत्य तो एक है। वो एक बार आ गया, तो फ़िर बदलेगा नहीं, अटक ही जाएगा। जैसे किसी को कह दिया हो कि एक विषाल, सफ़ेद, दीवार को घूरते रहो। अनंत भी है, त्रुटिहीन भी है, दोषहीन भी है। विशुद्ध शुभ्र है, अपरिवर्तनीय है। जैसे कोई अनंत सफ़ेद दीवार।

और मन कल्पना करता है, कहता है – “कैसा लगेगा कि पूरी ज़िंदगी यही कर रहे हैं कि एक दीवार के सामने खड़े हैं। उसको घूर रहे हैं। कुछ बदल ही नहीं रहा।” तो बड़ा खौफ उठता है। फिर कहता है, “ये नहीं होने देंगे। संशय करो। संशय करो। आलस करो। आलस करो। प्रमाद करो। ये होने ही मत दो।”

उस अज्ञानी को पता नहीं कि सत्य को लेकर वो जो कल्पना कर रहा है वो मूर्खतापूर्ण है। सब कल्पनाएँ मूर्खतापूर्ण ही होती हैं, जब सत्य को लेकर की जाएँ। सत्य बिलकुल वैसा नहीं है, जैसी तुम उसकी कल्पना करते हो। और अहम जब भी सत्य की कल्पना करेगा, कुछ ऐसा ही कल्पित करेगा जो उसे डरा दे।

मुक्ति की ओर न बढ़ने का सबसे सीधा तरीका है – मुक्ति की कल्पना कर लो। एक बार तुमने कल्पना कर ली, अब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि कल्पना में कुछ-न-कुछ डरावना ही आएगा।

सुनते नहीं हो लोगों को – “नहीं, मुक्ति की ओर बढ़ तो जाएँ, फ़िर ऐसा होगा, फ़िर वैसा होगा।” तुम्हें क्या पता कि कैसा होगा। तुम कल्पना पहले से कर लेते हो। और भीतर ही भीतर, उस कल्पना के पीछे तुम्हारा प्रयोजन ही यही होता है कि कल्पना कर लो, ताकि काम करना ही न पड़े।

तो अगली बार हितेश (प्रश्नकर्ता) , जब संशय, आलस, प्रमाद आएँ, तो याद रख लेना कि वो क्यों आए हैं। वो तुम्हें किसी सही काम से रोक लेने को ही आए हैं। और अगर गलत काम को रोक लेने आए हों, तो उनको, संशय, आलस, और प्रमाद कहना ही मत। फ़िर वो कुछ और हैं।

प्रश्न २: आचार्य जी, अहम को ख़त्म कैसे करें? ख़त्म होगा, या मृत्यु के बाद ही होगा?

आचार्य प्रशांत जी: उसको सही दिशा दीजिए न।

अहम अकेला नहीं रह सकता। ‘अहम’ का मतलब होता है – एक बेचैनी। अकेलापन, जो साथी चाहता है।

अहम को हमेशा जुड़ने के लिए कोई चाहिए। तो अहम को शान्ति देने का, लय देने का यही तरीका है कि – उसे सही वस्तु के साथ जोड़ दो। और कोई तरीका नहीं है। जुड़ेगा तो वो है ही, निश्चित रूप से जुड़ेगा। अकेला वो नहीं रह सकता। वो प्रतिपल किसी-न-किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार के साथ जुड़ा ही हुआ है। जब उसे जुड़ना ही है, तो उसे सही संगति दो न।